2026.02.02

明日の2月3日は立春前の節目の節分

本来であれば、暦の上での「立春、立夏、立秋、立冬」の前日をそれぞれ言いますが

今では、立春前のみ「節分」と呼んでいます

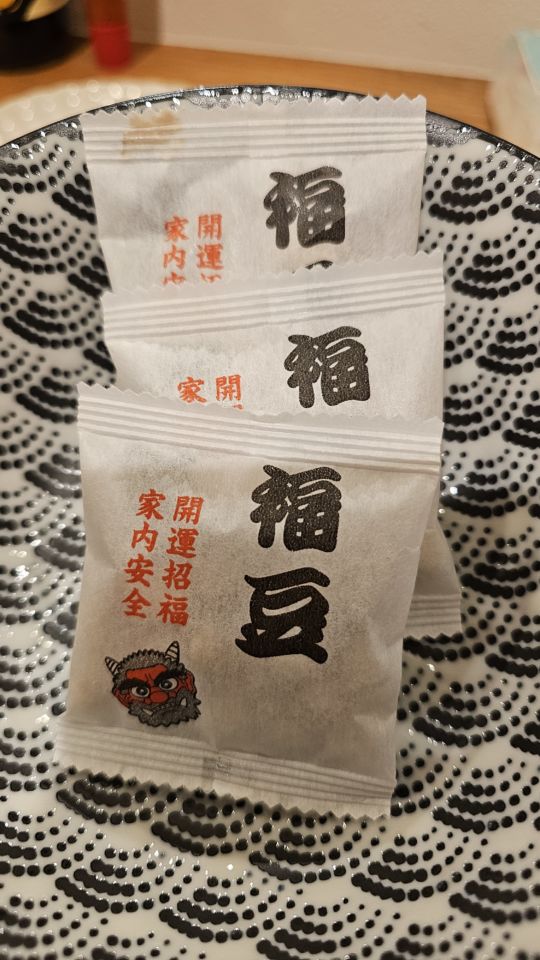

節分会では、煎った大豆を撒き邪気を払う行事が主流ですね

「鬼は外、福は内」と言いながら軒先に投げてました 最近私は、落花生です もしくは、小分けにされている大豆を投げさせてもらってます

投げたあとは、年の数分だけ、豆をいただいてます

本来の節分行事の由来は、

「悪魔退散」であったり、「五穀豊穣」等を願ったものであったようです

そのため、「五穀豊穣」の意味で、「米、むぎ、粟、きび、豆」を混ぜて使われていたようです

2026.01.31

八王子城主北条氏照の菩提寺である宗関寺さま

令和8年1月23日に先代ご住職さまである

28世大悟俊昭大和尚さまが御遷化されました

1月30日 下恩方町にあり、皎月院の御本寺でもある

心源院さまにより本葬儀を厳修いたしました

2026.01.19

令和8年丙午

早くも1月20日の大寒を迎えます

元日から七草、鏡開きにどんど焼き

出初式にだるま市

成人の日二十歳のつどい

小正月に小豆がゆ

20日の大寒までいろいろとありました

さらに

1月26日は高祖承陽大師道元禅師さまの誕生日でもあります

西暦1200年のお生まれです

(旧暦ですと、1月2日です)

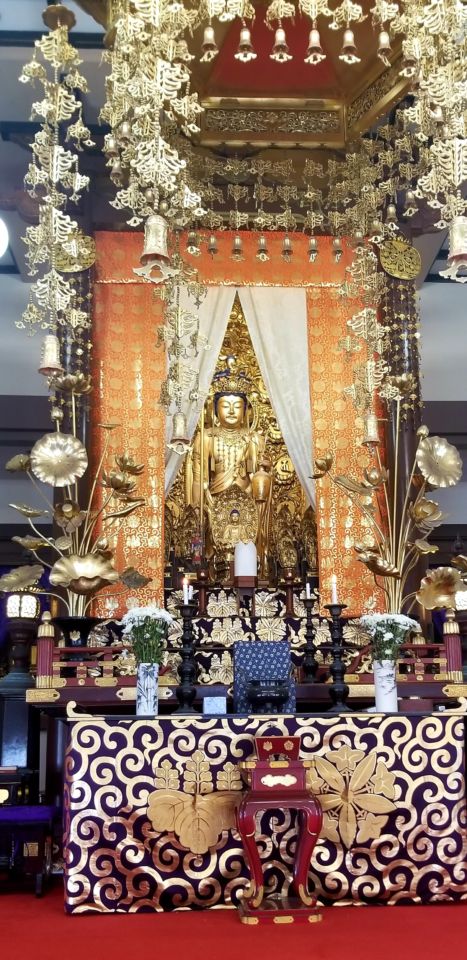

懐かしいハワイの正法寺 御本尊

2026.01.14

ここ最近では

どのお寺へ出向いても

椅子を使い法要をされているお寺がほとんどとなりました

皎月院でも数年前より椅子を使用しておりますが

昨年、導師用の椅子を新井家先祖代々供養の為

ご親族より寄進していただくことができました

誠にありがとうございました

回転式の椅子です

清水

御縁をありがとうございます。

駒大高校、駒澤大学卒業後平成13年冬に大本山永平寺(福井県)へ安居(修行)。平成15年より北海道へ修行。平成23年4月より皎月院へと戻り副住職として補佐をさせて頂いております清水亨龍(こうりゅう)です。 合掌

私の趣味はクライミング、スノーボードなど身体を動かす事です。また旅行も大好きです。ぜひ皆さま気軽にメールやお電話お待ちしております。

どうぞよろしくお願いします

(^人^)