2025.05.14

本年令和7年の曹洞宗梅花流全国奉詠大会は

5月15日沖縄県の沖縄アリーナで開催

仏徳讃嘆の奉詠とともに、終戦80年に世界の平和を祈ります。

https://www.sotozen-net.or.jp/gyoji/20250512_1.html

この5月15日は

沖縄が本土復帰をされた大切な日でもございます

1952年のサンフランシスコ講和条約の発効で沖縄は本土から切り離されてしまい、アメリカの統治下に置かれてしまいました そして1972年5月15日念願叶いようやく日本本土へと復帰されました

今年で53年を迎え、終戦から80年

この美しく大切な地球から争いが無くなることを祈るばかりです

今回は沖縄へと行くことができませんが

大会当日はこちらの上記をクリックすれば

当日のLIVE配信を観ることができる予定とのことです

2024.06.22

今週は特派梅花師範による神奈川の集中講習会です

月曜日に続き水曜日は

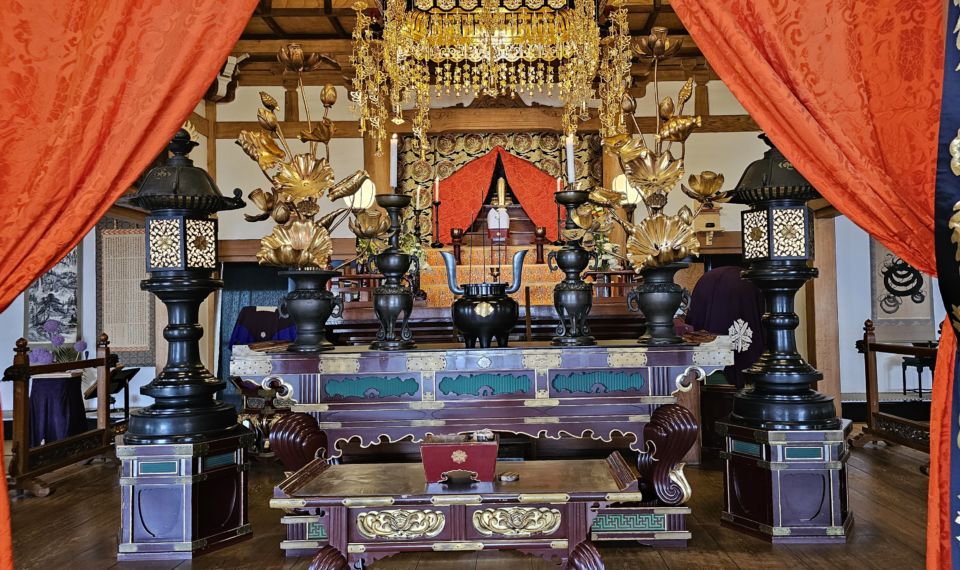

川崎市宮前区の秋月院さまを会場に

同期の特派師範成田伸明師による講習に参加

秋月院さまの御本尊さまは秘仏でふだんは観音さまを見ることができません

その代わりに、曹洞宗では珍しい阿弥陀如来さまが鎮座されておりました

今回は 「大本山總持寺二祖峨山禅師讃仰御詠歌」「永光ようこう」でした

この曲は鈴と鐘が所々不規則です

ですが、メロディーがとても好きです

瑩山禅師と二祖さま峨山禅師さまの信頼感やお互いに尊敬、敬意のこもられた曲なのではないかと思います

ランチは崎陽軒の炒飯焼売でした

ランチは崎陽軒の炒飯焼売でした

さすが横浜でした

2024.06.22

6月17日 西有寺さまにて梅花流特派講習会が横浜の西有寺さまにて開催されました

午前中は「太祖常済大師瑩山禅師修行御和讃」(菩提ぼだい)を集中的に講習しました

午前中は「太祖常済大師瑩山禅師修行御和讃」(菩提ぼだい)を集中的に講習しました

今回の特派師範は、なんと永平寺での同期の修行仲間でした

静岡県藤枝市の総善寺住職 成田(高島)伸明師

お兄さんは、總持寺祖院の副監院の高島弘成師でもあります

本当に嬉しい講習時間でした それにしても

それにしても

境内にマンションがありとても驚きました

とても不思議な感じです

常に覗き込まれているようでした

2024.06.02

5月中旬

毎年恒例の札幌での花まつり随喜

法要での御詠歌奉詠

今回は御導師上殿の際

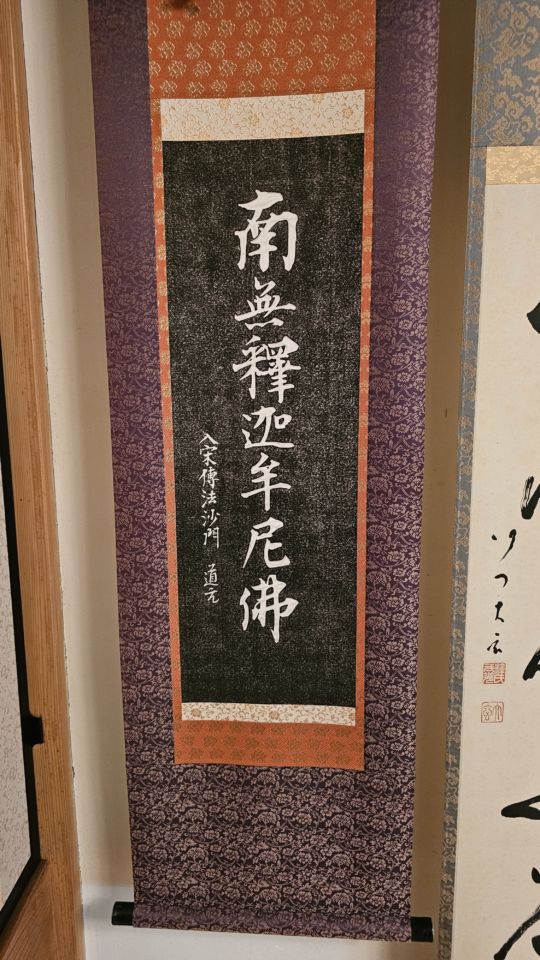

お釈迦さまを敬う曲である

「大聖釈迦牟尼如来御詠歌」(紫雲)をお唱えしたところ

タイミング良く出来ました

私が6年勤めました

札幌中央寺の末寺である浄国寺さま

とても立派な御本堂と

誕生仏の掛軸に生花です

花御堂に誕生仏

法要の途中に誕生仏へ甘茶をかけます

その時の御詠歌は

「釈尊花祭御詠歌」(歓喜かんぎ) 5.7.5.7.7

『あなうれし 花の御園(みその)に みほとけの

生(あ)れし良き日ぞ 讃えまつらん』

「釈尊花祭御和讃」 こちらは七五調

1番 『三千年(みちとせ)昔 ルンビニの 花の御園に 生れましし

玉のおの子は 人の世の 救いの御親(みおや)と なりたもう』

2番『天にも地にも ひとりなる 尊き我に 目覚めよと

教え給(たま)いし 法(のり)の花 後の世までも 香るなり』

3番『心の花も 咲き匂う 卯月八日の 花まつり

幼姿(おさなすがた)の み仏に 甘茶灌ぎて 祝わなん』

清水

御縁をありがとうございます。

駒大高校、駒澤大学卒業後平成13年冬に大本山永平寺(福井県)へ安居(修行)。平成15年より北海道へ修行。平成23年4月より皎月院へと戻り副住職として補佐をさせて頂いております清水亨龍(こうりゅう)です。 合掌

私の趣味はクライミング、スノーボードなど身体を動かす事です。また旅行も大好きです。ぜひ皆さま気軽にメールやお電話お待ちしております。

どうぞよろしくお願いします

(^人^)