2022.09.18

本年は曹洞宗梅花流は創立七十周年(昭和27年道元禅師七百回御遠忌)です

また曹洞宗梅花流東京都は創立六十五周年です

記念行事としまして

この度伊豆の修禅寺さまにて献詠させていただきました

九月七日

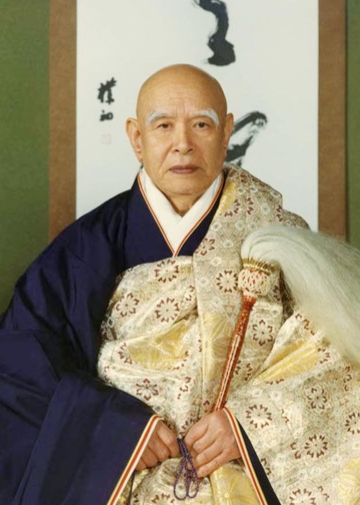

この日はくしくも、大本山永平寺の元禅師(七十七世)

丹羽廉芳(瑞岳廉芳)さまの御命日でもありました(平成五年九月七日 世壽八十九歳)

廉芳禅師さまは旧修善寺のお生まれであり

修禅寺が修行道場であったころ修行僧を見て発心され

叔父の静岡洞慶院の丹羽佛庵老師(曹洞宗梅花流を創設された生みの親)のもとで出家された(1916年 四月八日 十二歳)

得度は九月八日の十四歳で(道元禅師さまも14歳で出家された)

僧名は永平寺六十七世北野元峰禅師さまに付けてもらったようです

修禅寺の御本尊様は大日如来さまです

(NHKドラマの関係で先日まで鎌倉へ行っていたそうです)

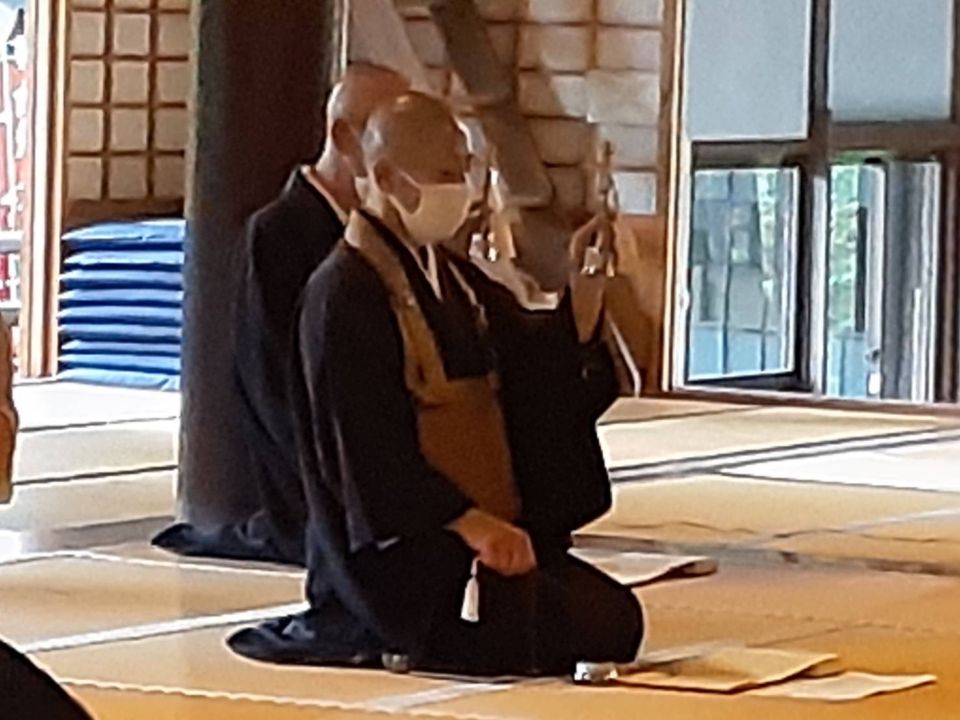

今回の献詠では三宝御和讃・大日如来御和讃・御詠歌

65周年記念ですので慶祝御和讃を唱えさせていただきました

沢山の驚きと発見が今回の研修でもありました

やはり本を読むだけではなく

実際に肌で感じ体験することは何よりも大切なことです

2022.09.13

過日

久々に梅花流詠讃歌としての研修会が開催され参加してきました

伊豆の名刹

福地山修禅萬安禅寺(ふくちざんしゅぜんばんなんぜんじ) 略して福地山修禅寺へ初めて参拝させて頂きました

修禅寺は

806年弘法大師が唐より帰国し真言宗を伝え

高野山に金剛峯寺、京都に東寺を開き真言宗の根本道場をされた後

807年諸国巡歴の途中立ち寄った伊豆の地に修禅寺建てられ開基として発足

470年間程真言宗として栄えます

鎌倉時代となり1246年宋より蘭渓道隆禅師(らんけいどうりゅう)(鎌倉建長寺の開山)が修禅寺へと入山し

臨済宗として改宗されました

2022.08.15

曹洞宗梅花流詠讃歌には

戦災精霊供養御和讃という曲があります

あの日あの時 あの炎

戦火は焼きし 被災地(このまち)に

栄ゆる今日は 帰れども

帰らぬ生命 いかにせん

1981年昭和56年に広島での記念大会で発表されました

作詞は赤松月船氏

作曲は細川潤一氏である

広島県での大会での発表というのはとても意味が深いと思います

それはもちろん

1945年8月6日に

人類史上初めて戦争で核兵器、原子爆弾が投下された都市だからです

この原爆により14万人以上の人々が亡くなり

3日後には長崎にも投下され

7万人以上が犠牲になりました

更には被爆後5年の間に20万人もの人々が亡くなっております

その多くは一般市民です

戦災精霊供養御和讃の冒頭はこうした悲惨な状況を表現した歌詞となっております

「栄ゆる今日は帰れども 帰らぬ生命いかにせん」

には、戦後の経済復興により

多くの繁栄がもたらされました

その一方では、310万人以上の人々が犠牲になり

もう二度と帰ってこないという悲しさが詠まれております

2022.08.13

川崎の戒翁寺

先代住職 乗雲慈光大和尚さまも初盆です

お盆とは亡き父母、祖父母、忘れがたいご先祖さまが一年に一度

我が家に戻ってくる期間です(13〜16日)

本日13日はお迎えです

曹洞宗梅花流詠讃歌に

「迎火」のタイトルで

「盂蘭盆会御詠歌」があります

「子等(こら)の焚(た)く 迎火の炎(ほ)の さゆらぐは

みたまの母の 来たまえるらし」

今年のお迎えは台風が上陸ということもあり

昼過ぎから雨風が強くなりました

前日までは、陽射しが強く照りつけておりました

この御詠歌は

夕暮れになった時間帯をイメージして頂きたいと思います

子どもたちが迎え火を焚いています

その焚き火に、夏の暑さを和らぐような風がそよぎ

迎え火が揺れている

この風と共にご先祖さまが「帰ってきたね」と

話している光景が浮かんでまいります

この2年間はコロナ禍のため里帰りが困難でしたが

今年は里帰りや旅行が増えて明るい兆しもありますね

戒翁寺ではお迎えの提灯を灯しました

是非とも、心静かに手を合わせる時間をつくりましょう

2022.07.06

7月6日は南無の日ということで

曹洞宗梅花流詠讃歌の一曲である

「追善供養御詠歌(妙鐘みょうしょう)」

について

その前に、詠讃歌とは一般的に御詠歌とも呼ばれております

御詠歌とは、仏教の教えを五・七・五・七・七の和歌と成し旋律に乗せて唱えるものです

また、七五調あるいは五七調の詞に曲をつけたものを「和讃」と呼び

両者を合わせて「御詠歌」と称しています

妙鐘の歌詞 作詞は赤松月船

「うちならす 鐘のひびきは そのままに

三世(みよ)のほとけの み声なるらん」

亡き方への供養としてお唱えするなかで

鈴や鉦の鐘の響きは、私たちの想いをのせた歌声と共に調和され

自然と追慕の念が沸き起こります

お釈迦さまをはじめとした多くの祖師方がお説きになられた教え、私たちを護ってくださる多くの菩薩さま

(三世 過去現在未来)

その教えである‘お声’を正しく学び、正しく実行していきます

南無帰依仏 南無帰依法 南無帰依僧

清水

御縁をありがとうございます。

駒大高校、駒澤大学卒業後平成13年冬に大本山永平寺(福井県)へ安居(修行)。平成15年より北海道へ修行。平成23年4月より皎月院へと戻り副住職として補佐をさせて頂いております清水亨龍(こうりゅう)です。 合掌

私の趣味はクライミング、スノーボードなど身体を動かす事です。また旅行も大好きです。ぜひ皆さま気軽にメールやお電話お待ちしております。

どうぞよろしくお願いします

(^人^)