2025.11.21

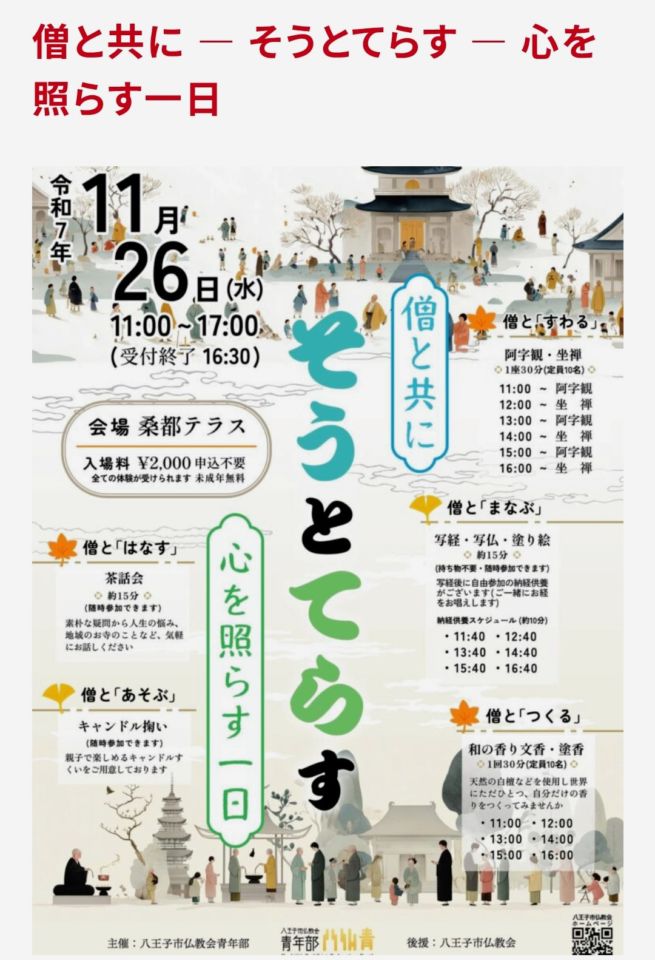

今月26日の水曜日11時より八王子市の

桑都テラスにて

八王子市仏教会青年部主催

~そうとてらす~ を開催します

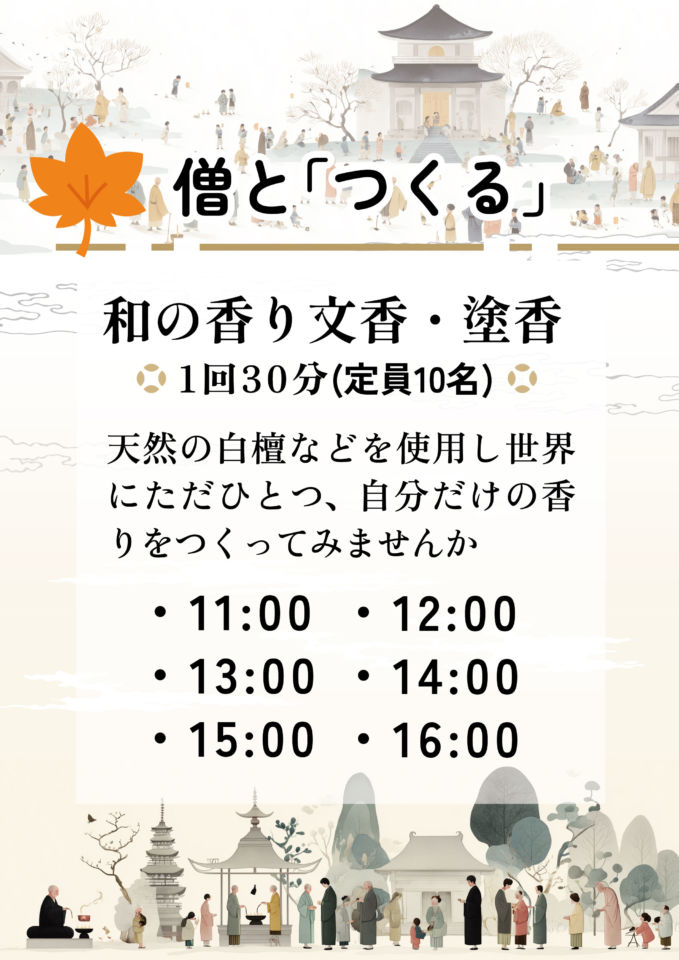

私の担当は 僧と「つくる」です

今回は文香と塗香です

塗香は密教系では良く使いますが、

最近では心身のリフレッシュにも多く使われていますが、清めることを目的にしております

粉末状のお香を手ですり合わせ

温めることで香りをたたせます

肌の弱いところには使用しないようにしてください

文香は、白檀をメインにした香木や香原料数種類を調合したものを、和紙などの袋に入れ

名刺入れやお財布、ポーチなどに入れ香りを楽しめます

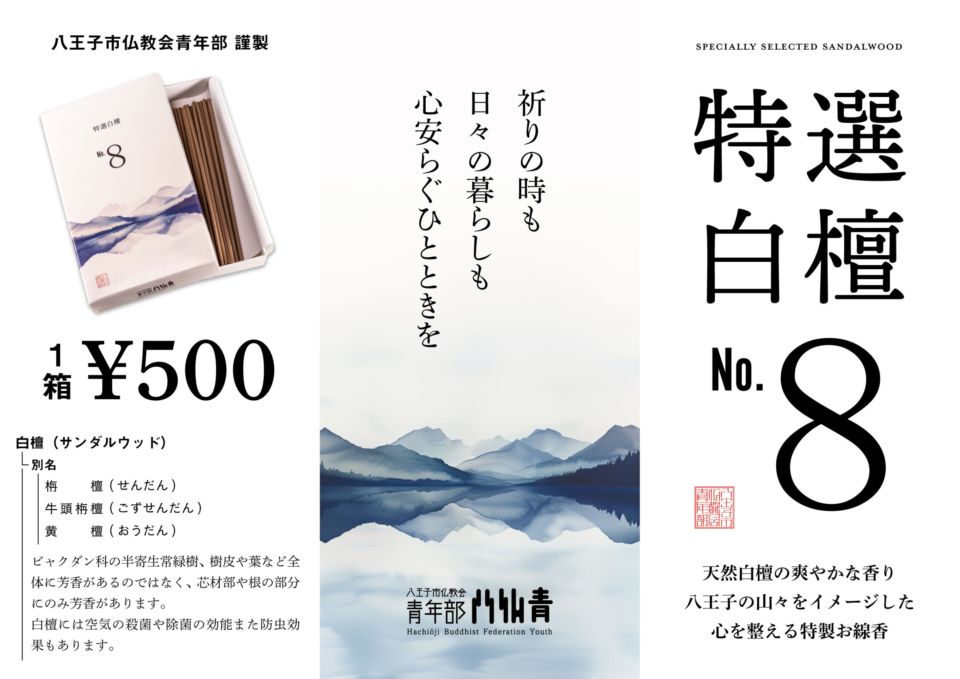

また今回は青年部で製作しました

特選白檀No.8

こちらも販売させていただきます

どうぞよろしくお願いします

2025.09.30

沈香の木片を手で割り小さく先ずはしました

石も砕くような業務用のミルにて粉砕

粉砕した沈香と香りの良い

白檀やクローブである丁子等々数種類をまぜ

今回は

練り香を作りました

黒い丸薬に

とても上出来でした

2025.09.30

上野へと先日行ってきました

なんと

蘭奢待はレプリカであり(しっかり調べるべきでした)

蘭奢待の香りも

合成香料のラブダナム?に、バニラっぽく甘い匂いで作られたカードへ染み込ませ

2ヶ月限定のかおりのようでした

もちろんカードも買えないので行くのを止めました

なので運慶展へ

10月末から

奈良国立博物館での展示が

待ち遠しいです

清水

御縁をありがとうございます。

駒大高校、駒澤大学卒業後平成13年冬に大本山永平寺(福井県)へ安居(修行)。平成15年より北海道へ修行。平成23年4月より皎月院へと戻り副住職として補佐をさせて頂いております清水亨龍(こうりゅう)です。 合掌

私の趣味はクライミング、スノーボードなど身体を動かす事です。また旅行も大好きです。ぜひ皆さま気軽にメールやお電話お待ちしております。

どうぞよろしくお願いします

(^人^)